これまで本シリーズで取り上げてきた各入院料についてのまとめ

他については各入院料の2024年度改定時の施設基準等を参考に作成

退院ルートの連携

各入院料の施設基準には、施設間連携に関するさまざまな要件が含まれています。まず、退院ルートに関する連携についてお話しします。多くの入院料の施設基準には「在宅復帰率」という数字が規定されています。転院ではなく自宅等に退院できた患者の率、という意味ですが、その「自宅等」に含まれるものが、算定する入院料によって異なるのです。入院料の種別によっては、転院でも在宅復帰率に含められるものがあるのです。上の表の上段に並んでいる各病棟で在宅復帰率を計算する場合に、病棟を出た患者は〇のついたところへ行く場合には「在宅復帰」に含められます。7対1病棟の場合は〇が多くありますが、自施設内はもちろん含まれず、他施設であっても一般病棟や地域包括医療病棟は含まれません。ちなみに急性期一般入院料で在宅復帰率の施設基準があるのは入院料1(7対1)だけです。地域包括医療病棟は、率の基準は80%で7対1と同じですが、療養病棟や地域包括ケア病棟は含まれません。他施設および自施設の回リハ病棟は含まれます。地ケア病棟と回リハ病棟では、在宅以外では特定の基準を満たす老健や有床診療所しか含まれていません。ということで、それぞれの施設が、退院ルートを確保するために、〇のついた施設と連携関係を構築しておく必要に迫られているということです。在宅復帰率に含められる退院ルートを矢印で示したものが下の図です。スムーズな退院のために、この矢印でつながった先との連携関係が必要になるということです。

救急における連携関係

救急医療に関する地域での連携は従来からさまざまな形で行われていますが、2024年度改定では、救急に関する施設間連携について、「救急患者連携搬送料」という新たな診療報酬が設定されました。その目的は、三次救急医療機関など地域の救急の中心となっている施設において、退院困難な軽症~中等症の患者も搬送されることにより病床が逼迫して、本来の目的である重症患者の受け入れが困難になる、という事態を減らすことです。その内容は図にもある通り、救急搬送受入れ件数が年間2000以上の施設が、救急外来を受診した患者又は入院3日目までの患者について、医師、看護師又は救命救急士が同乗して、自院あるいは転送先の救急車によって、あらかじめ作成した受入先候補病院リストにある医療機関に転院搬送した場合に、図中にある点数を算定できるというもので、救急患者の「下り搬送」に点数がついたというものです。「転院搬送先の候補及び対象となる病態等については、メディカル・コントロール協議会等を通じて連携する医療機関と協議」とされています。このリストにより、地域における新たな救急医療の連携関係が構築されていきます。点数は救急搬送受入れ件数が年間2000以上の施設のみが算定できるものですが、それ以外の地域の救急病院としては、このリストに載らなければ下り搬送の患者さんがまわってこないということになります。そして下り搬送の対象である「退院困難な軽症~中等症の患者」の中心と考えられるのが、地域包括医療病棟の対象患者でもある、高齢の救急患者なのです。

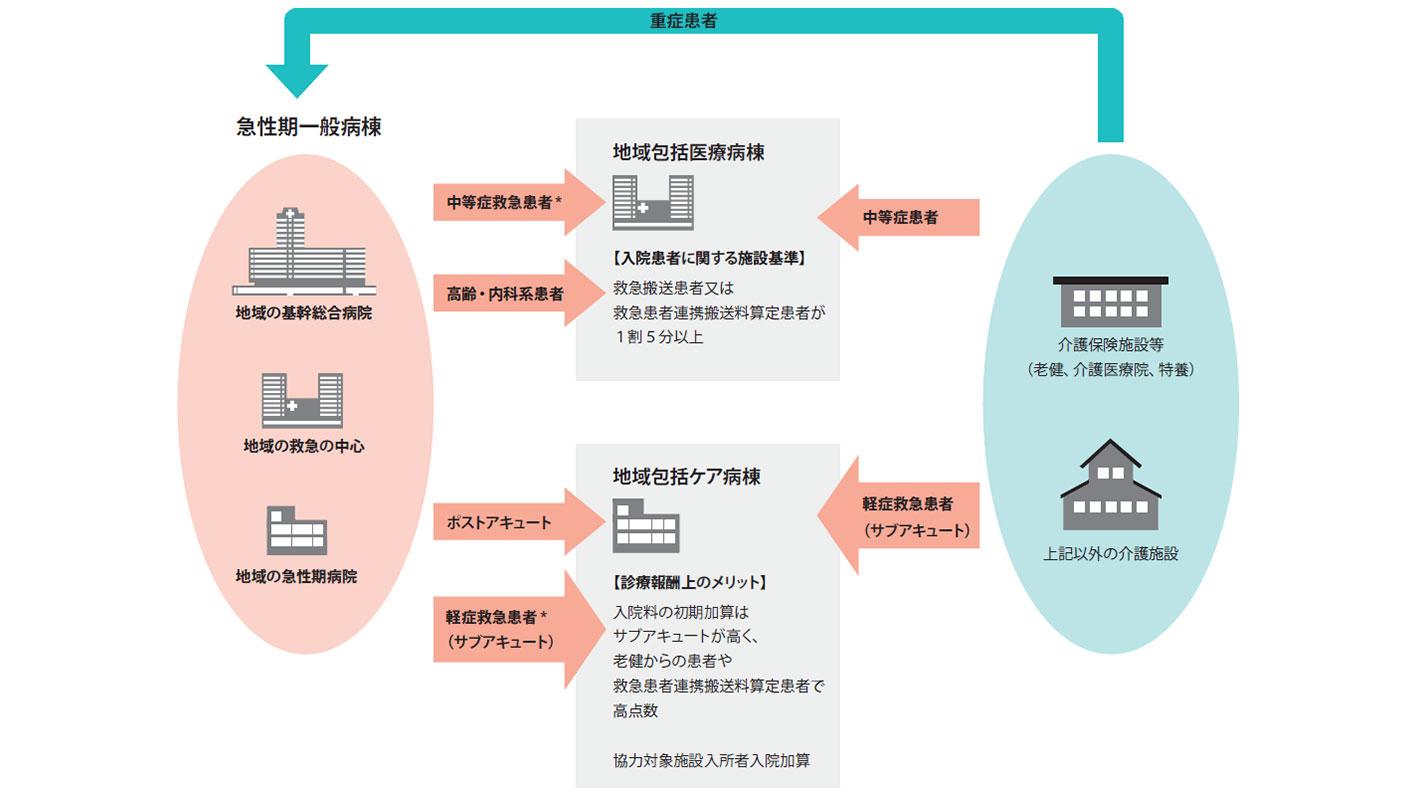

入院ルートの連携~地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟~

入院ルートに関する連携については、他施設からの転院を受け入れることが想定されていて、入院料の施設基準に含まれていたり、点数上のメリットが設定されている病棟があります。

医療と介護、在宅医療の連携関係

地域包括ケア病棟を持つ200床未満病院や、在宅医療をサポートしている医療機関は、介護施設(老健、介護医療院、特養)の「協力医療機関リスト」に載ることで、急変時の往診や診察後の入院受入に加算がつくようになりました。このリストは2024年度介護報酬改定で介護施設に義務化されたものです。このリストによって、回復期やサブアキュート系の医療機関と介護施設の連携関係が構築されていきます。在宅医療においては、在宅療養後方支援病院と、在宅療養支援病院・診療所との連携関係があります。許可病床200床以上が条件の在宅療養後方支援病院では、連携する在宅医療実施施設から24時間連絡を受ける体制を確保し、その求めに応じて入院希望患者の診療が24時間可能な体制を確保するとともに、連携医療機関との間で3月に1回以上、患者の診療情報の交換を行い、入院希望患者の一覧表を作成することが求められています。

地域での機能分化のイメージ

急性期から回復期までの地域での機能分化について、施設のイメージ、典型的な施設指定、DPCの病院群、中心となる病棟(入院料)を表にまとめたものです。いずれも典型的なパターンを記載したもので、すべてがこの表のように区分されるものではありません。また、表の下へ行くほど規模が小さくなるように書いていますが、これは各地域の中での相対的なものであり、病床数などで全国一律に区切れるものではありません。